息子が稚内港北防波堤ドームの存在を初めて知ったのは、中学校の総合学習発表会でした。

稚内について調べた発表スライドに何度か出てきた写真を見て

「ローマ建築っぽいね。ゲームにはああいう建造物がよく出てくるんだよ。ぜひ行きたい」と興味津々。

青空だけど、強風の日に突撃

ゴールデンウィークのある日、午前中家族それぞれがのんびり過ごしていた中で「午後、稚内に行ってみるか」という流れに。

豊富町の朝は雨だったけど、晴れて青空が見えてきたし。

強風注意報が出るほどの風は、午後、少し弱まりそう。

あ、息子が行きたがっていた防波堤ドームに行ってこようか。

どうせ行くなら、青空の日がいいよね、と出発!

目的地に到着

稚内も青空でした。

思っていた以上にながーい!

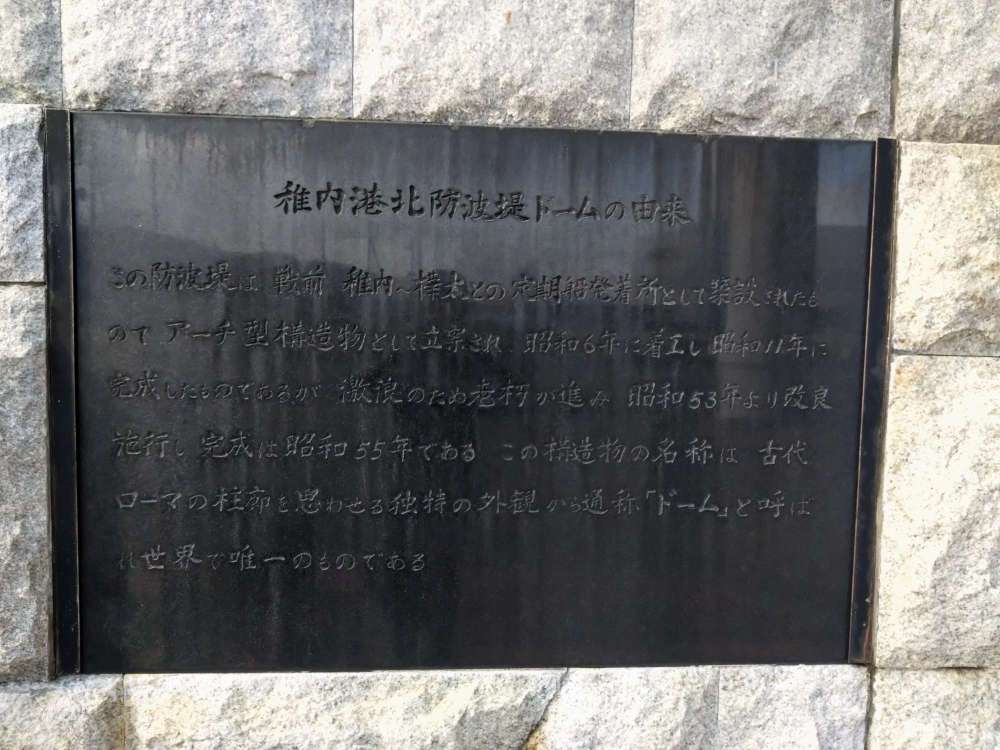

防波堤ドームの由来について書かれているものがありました。

その横には階段が。

上ると、万里の長城みたいな防波堤。

ここから海を眺められます。

階段を下りる前に防波堤ドームを撮影していたら

ものすごい強風でスマホが飛ばされそうになりました。危ない、危ない。

宗谷岬で年越しする人たちは、12月30日にここで過ごすことが多い…と教えていただいたお話を思い出しました。

巡視船りしりもいました。

防波堤ドームはなぜ造られた?

南樺太が日本領となった後、稚内港の建設が開始され、それと同時にドームの建設も始まりました。稚内は年中強風が吹き、波も高く、ドームができるまでの小さな防波堤では波が防波堤を易々と越え、岸壁にいる人が海に転落する事故もありました。そこで、当時稚内築港事務所長だった「平尾俊雄」は、北海道大学を卒業してわずか3年目の技士「土谷実」に新たな防波堤の設計を命じました。現在のドームの形は、平尾所長が構想をフリーハンドスケッチで土谷に提示し、土谷が設計・計算するという手順でした。

稚泊航路(稚内と樺太の大泊(現:コルサコフ)を結ぶ航路)の運航が始まった1923年(大正12年)当時は、現在の南稚内駅が鉄道の終着駅であり、乗客は船着場までの1.6㎞を、冬でも徒歩で歩いていました。その苦労を解消するため、1928年(昭和3年)に稚内港駅(現:稚内駅)まで鉄道が延伸。1938年(昭和13年)日にはドーム前面に「稚内桟橋駅」が開業されました。これにより、乗客は列車を降りたあと、そのまま連絡船への乗継が可能となりました。

稚内ブランド推進協議会ホームページより

つまり、昭和初期、樺太と稚内を行き来する人たちを守るための巨大な通路だったんですね。

老朽化して、取り壊すお話も出たけれど、昭和50年代に改修されたそうです。

今では北海道遺産で土木遺産。息子のハートを鷲掴み。

今度は風が穏やかな日に、歩いてみたいです。

【関連記事】ノシャップ岬や宗谷岬に行った時も強風でした。その時のお話はこちらです。

「行ってみたい」「やってみたい」そんな気持ちを、大切にしながら暮らしています。自分の望みも、家族の望みも、大切な宝物。